RFIDタグが読み取れない4つのケース

最終更新日:2022.10.27RFIDタグ・ラベル

RFIDタグは高度な無線通信技術によって成り立っています。

通信に用いる電波は目に見えないため、RFIDタグが読み取れない場合の原因の切り分けや解消の打ち手について検討するには経験と知識を要します。

ここではRFIDタグが読み取り不可となる基本的なケースを4つご説明し、それら問題に対する対処法として、研究用/製造時検査用ツールの活用方法をご紹介いたします。

RFIDの導入に失敗した事例であっても、適切に問題について対処することでリカバーできる可能性があります。

目次

原因1. RFIDタグそのものの不良

RFIDタグが読み取れない場合、まず浮かぶのがタグ自体の問題です。

多くの場合タグ提供者による全数検査が行なわれていると思いますので明らかな故障は少ないと考えられますが、タグの個体差による性能の差異があり、リーダライターで簡易に合否判定されたタグの場合注意が必要です。

この場合の解決方法

不良が見られるRFIDタグはマークを付け取り除き、使用しないようにします。

RFIDタグには個体差があり、距離や置かれている環境により本来の性能が発揮できない個体が存在します。

もしそれが多く業務に支障が出るようであれば、RFIDタグベンダーから納品されるタグの受け入れ検査を行なうことをお勧めいたします。

原因2. 周辺環境の影響

電波干渉

RFIDは電波を利用した通信であることから、周辺電波による干渉が生じる場合があります。

2.4GHz帯は無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth、電子レンジなどの干渉があります。扱いやすく導入が進んでいるUHF帯(920MHz)は比較的干渉が少ないことが特徴ですが、同帯域ではスマートメーター(テレメーター)等でも利用されており、家庭からセンサーや工場内ネットワークのための920MHz無線の産業用も考慮が必要になります。これらは今後さらに活用が進んでいくことが目されています。

また、複数のアンテナの距離が近いことで、アンテナ同士が干渉し交信性能が低下する場合もあります。

この場合の解決方法

複数アンテナの距離が近い場合は距離を開ける、トラブルが多発する時間帯/周辺状況の変化等を特定する、干渉する電波を遮断する対策を取る、使用するチャネルを見直す、2.4GHz帯を使用している場合は同じ周波数帯で使用する機器が多いため、同じ周波数帯で通信する機器が少ない920MHz帯への切り替えを検討する等が対策として考えられます。

周辺に存在する金属製の物体

RFIDタグの周辺や、アンテナ後方に金属が存在することで交信距離が著しく低下する場合があります。

例えばRFIDタグを取付けた商品を金属製の棚に置きたい場合は注意が必要です。

この場合の解決方法

金属製の物体はRFIDタグに触れる・近接しないようにします。どうしても金属の棚に商品を配置しなければならない場合は、タグが棚に接しないよう貼り付け位置調整を行ない、底面ではなく上面に貼り付けて距離を保つ方法が取られます。

また、金属は棚以外にも商品自体に含まれるものや、値札を留めるホチキスなどに用いられる場合があり注意して回避します。

金属に貼り付ける必要がある場合は、金属対応タグを用います。

ただし、一般に金属対応タグを使用して貼り付けた場合、貼り付けた背面側の受信距離が短くなるため、表側から読み取りを行なうことが必要です。

設置環境によりRFIDタグの特性は変化します。その変化した特性を正確に把握するために、RFIDタグの検査装置を用いることも有効です。

ユーザ企業様は、現在お取引されているタグベンダー様にRFIDタグの検査装置による調査をご相談されることをお勧めいたします。

※VoyanticはRFIDタグ研究ツールとしてシェアNo1であり、国内でも多くの企業様が導入いただいております。

未導入の場合はご説明いたしますので、ご相談ください。

Tagformance®Pro を用いたRFIDの調査やチューニング資料ダウンロードはこちら

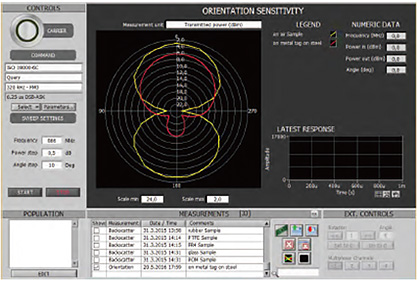

原因3. RFIDタグの向き(アンテナに対する角度)による影響

RFIDタグには向きがあり、タグの種類や形状にも依りますが、一般的には円を2つ繋げたような読み取り範囲になります。

そのため、RFIDタグが範囲内にあるはずなのに読み取れないということが生じます。

この場合の解決方法

RFIDタグを対象に貼り付ける際の位置・方向を変える、リーダライター側の位置や角度を変える、一括読み取りの場合搬送時の箱詰めの仕方を見直す等が考えられます。

原因4. RFIDタグの取付け対象物による影響

RFIDタグを取付ける際の注意事項として有名なものに、金属や水分を接触・近接させてはならないというものがあります。金属の場合、金属対応タグを使用したり、セパレーターによって距離を確保する方法もあります。HF帯(NFC)であればフェライトシートを挟むことで性能を改善させる方法も用いられています。

しかしそれ以外にも、ガラス、カーボン、PVCなど様々な素材との接触・近接により影響を受け性能を変化させます。

実際、RFIDの研究用機器では、これら素材のマテリアルセットを提供しており、影響を評価するということを行ないます。

この場合の解決方法

セパレーターを使うことで影響を与えている対象と離す、フェライトシートを挟む等の手法がありますが、現実には様々なモノにRFIDが貼り付けられるため特性の変化も様々です

予めRFIDタグの特性変化をテストすることができれば、RFIDタグの選定で失敗する可能性が抑制されます。

<それでも解決しない場合の対処法

RFIDは画期的な技術ですが、トラブルの解決が難しく、下記のような状況に陥ってしまうこともあるかと思います。

- 導入先の現場で、原因の切り分けや問題の解消に行き詰まる。

- とりあえずの対処は行ない、見た目上解消されたように見えるが、本当に根本から解決できているか疑わしい。

そのようなときは、実際に何が起こっているのか可視化することをお勧めいたします。

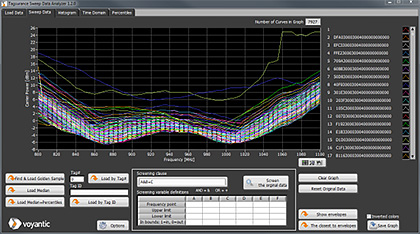

不良品・不適合品を特定する

RFIDタグの個体差を可視化すると、閾値に収まらないタグが存在していることがわかります。

これらを不良品や不適合品として特定することができます。

また、今回不適合を起こしたタグがどのような性能・性質のものであるかも分析できます。

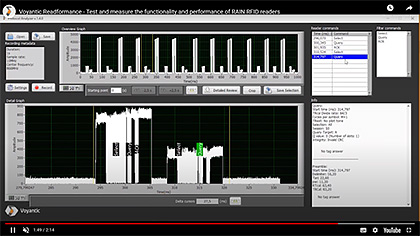

通信状況を分析する

リーダライターとタグの間で行なわれる通信状況を可視化し、監視・分析を行います。

下図は、アンテナからタグに向けて送信されたコマンドを受信し、解析している様子です。

ほかにも、現地環境で影響を与えている電波の活動状況を明らかにしたり、問題を引き起こす電波であるか判定することで、通信トラブルの対策に役立てます。

このようにRFIDタグの研究用検査機を用いることで、RFIDタグが読み取れない問題に対する詳細な分析を行なうことが可能であり、様々なトラブルシューティングに役立てることが可能です。

ここで例としてご紹介したRFID性能検査機は、VoyanticというUHF/HF RFIDタグにおける検査装置分野のデファクトスタンダード企業の製品で、日本でも大手メーカー様から関連サービス企業様まで、研究・製品開発・製造時品質管理に多く利用されているものです。

下記に簡単にご紹介いたします。

RFIDタグ検査装置

研究用RFID検査装置

Tagformance® Pro

UHF/HF帯のRFIDタグの研究用検査装置です。NFCにも対応します。

本項でご紹介した機能のほかに、コマンドを実行し結果を観測したり、複数タグの一括読み取りを試験したりと、ユーザ企業のユースケースに近い試験を実験室や導入先で容易に行うことが可能です。

生産管理用RFID性能検査(品質測定)装置

Tagsurance® UHF/HF

RFIDタグの性能検査装置です。

生産時や受入時のタグの品質を検査します。

UHF帯に対応した製品と、HF帯に対応した製品があります。

生産管理用RFIDタグ・ラベルの検査をRoll to Rollで

Reelsurance™

RFIDタグ・ラベルをRoll to Rollで検査します。

当装置は多機能であり、性能検査はもちろんエンコードも同時に行なうことが可能です。

UHF/HF/NFCに対応。

まとめ

RFIDを導入の失敗を防ぐためには、下記のようなポイントをチェックすると良いでしょう。

- RFIDタグの品質・個体差について確認(検査)できているか?

- RFIDタグを使用する現場の周囲に、電波を発するものはあるか?

- RFIDタグを使用する現場の周囲に、金属製の物体は存在するか?

- RFIDタグの向きは適切か?

- RFIDタグを取り付ける対象物は、性能に影響を及ぼさないものか?

また、これらの項目に応じた検証には、RFIDタグ検査装置の導入も有効です。

お問い合わせ

ソリューション製品の導入に関するご相談などお気軽にご相談ください。